あなたは、株主優待と配当金の違い、どっちがお得かをご存知でしょうか?

株主優待とは、条件を満たした株主に対して、企業が感謝の意味を込めてモノやサービス券を贈ることを言います。

配当金とは、企業が儲けた利益の一部を株主に還元するときに、株主がもらえるお金のことです。

どちらも株主還元ではあるのですが、その性質が少し異なるのです。株主還元とは、企業が儲けた利益の一部を株主に還元することです。

ここで、企業によって株主還元の方法は異なるため、株主優待と配当金の違いが分かりにくいのも事実です。

そこでこのページでは、「株主優待と配当金の違い、どっちがお得か?」をお伝えします。

目次

株主還元には配当金と株主優待の2種類ある

まず、株主還元についてもう少し詳しくお伝えします。株主還元には、主に配当金と株主優待の2種類があります。

1.配当金

会社の株を保有していると、配当金として、稼いだ利益の一部をもらうことができます。

例えば、「今期の配当金は、1株あたり10円に決定しました」などとお知らせがきます。日本企業の配当利回りは2~3%前後になることが多いです。

この配当金は、保有株数に比例して受け取ることができるため、投資金額が大きいと配当金も大きくなります。

また、配当金をもらうと、少額でも「配当所得」として課税されます。そのため、基本的には厳選徴収されるので、配当金からその都度税金を支払うことになります。

一方、理由があって、企業は配当金を出さないときもあります。

例えば、会社の業績が悪化してくると、企業は配当金を出している余裕がなくなります。そのため、配当金が一時的に減額されたり出なかったりします。

2.株主優待

株主優待とは、権利付最終日に株を保有していた株主に対して、企業が感謝の意味を込めてモノやサービス券を贈ることです。

株主優待には、自社商品の詰め合わせ、割引きチケット、食事券、お米、金券(クオカード、商品券、図書カードなど)などがあり、企業によって優待内容が異なります。

この株主優待は、企業の好意であるため優待を贈る法的な義務はありません。そのため、業績悪化などの理由で優待内容が変更されたり、優待が廃止されることもあります。

また、株主優待は、保有株数が多くなると優待内容が豪華になるとは必ずしも言えません。むしろ、最少株数100株のときが、優待利回りが最も高くなるときが多いのです。

このとき、株主優待をもらうと「雑所得」になります。これは年間で一定額以上(20万円超)でなければ申告の必要はありません。つまり、受け取る株主優待の額が20万円を超えなければ、税金を支払う必要はないのです。

ここで、すべての企業が株主優待を贈っているわけではありません。しかし、個人投資家に人気があるため、多くの企業が優待を出すようにしています。

一方、株主優待を贈るとき、条件を出している企業もあります。例えば、「1年以上株主のときのみ、株主優待を贈ります」と明記されている場合もあります。

これは、自社の株を長期保有してもらい、安定株主になってほしいと言う思いが会社にあるからだと思います。

しかし、株の保有期間を設けていない会社も多いのです。そのため、一時的に株主になることで、株主優待をもらうこともできるのです。

補足ですが、日本の国内企業から海外への投資家には、株主優待の発送は行われていません。これは、海外の投資家からしたら不公平だと感じるかもしれません。

株主優待と配当金の違い

株主優待と配当金の主な違いは3つあります。

①還元内容、還元額

還元内容を見ると、株主優待は、自社商品の詰め合わせ、割引きチケット、食事券、お米、金券(クオカード、商品券、図書カードなど)などバラエティーに富んでいます。

一方、配当金は、金額は異なりますが、どこの会社も「現金」であることは同じです。

また、還元額を見ると、株主優待は、保有株数が多くなると優待内容が必ずしも豪華になりません。もちろん、企業が考慮をしてくれていますが、一般的に最少株数100株のときが優待利回りが最も高いのです。

一方、配当金は、保有株数に比例してもらえるため、投資金額が大きいと還元額も大きくなります。

②株主優待の発送は国内のみ

株主優待の発送は国内のみですので、海外投資家は優待をもらうことができません。これは、輸送コストが高くなってしまうので、優待を贈ることが難しいのではないでしょうか?

一方、配当金は、海外投資家にも支払われます。そのため、海外投資家からすると、株主優待より配当金での株主還元をしてほしいと思うかもしれません。

③税金

税金面で考えたとき、株主優待で受け取る方が有利です。

なぜなら、配当金には少額でも「配当所得」として課税されます。一方、株主優待をもらうと「雑所得」になりますが、これは年間で一定額以上(20万円超)でなければ申告の必要がないからです。

そのため、例えば、株主優待で3,000円のクオカードを受け取るのと、配当金で3,000円をもらうのでは、税金がかからないクオカードの方が600円ほどお得になります。

数百円の差にはなるかと思いますが、税金面で考えたとき、株主優待の方が有利な人は多いかと思います。

株主優待と配当金は、どっちがお得か?

これまで、株主優待と配当金の違いをお伝えしてきました。

ここで、株主優待と配当金は、どっちがお得かが気になる人もいるかと思います。

個人的には、還元額と税金を考えたとき、最小株数保有では、「株主優待」が手厚い方がお得だと感じています。

なぜなら、例えば、自社商品であれば、宣伝にもなるためか豪華な内容を出す企業が多いからです。中には、10,000円相当の自社商品を送ってくる企業もあります。

また、税金面では、先ほどお伝えしたとおり、株主優待の方が有利になることが多いです。

もちろん、配当金が手厚い方が良い人もいるかと思いますが、個人的にはお得な株主優待をもらうことを楽しみにしています。

株主優待についてもっと知りたい人は、良ければ以下のページを参考にしてください。

「株初心者でも簡単! 株主優待生活のおすすめ! 株主優待のもらい方は?」

株主優待のもらい方や注意点、少額で買えるおすすめの株主優待、使うべきネット証券について書かれたページに移動できるようにまとめてあります。

株主優待と配当金は、いつ、どうやってもらえるのか?

株主優待、配当金をもらうためには、企業の株式を一定期間、一定株数保有する必要があります。以下、詳しく内容を見ていきましょう。

1.証券口座の開設

企業の株式は、証券会社を通じて売買されます。

つまり、株主優待を取得するためには、まず証券口座の開設が必要です。

当サイトでは、株主優待を見つけやすくて、手数料が安い証券会社を載せていますので、良ければ参考にしてください。

2.株主優待、配当金をもらうための資金の準備(30万円前後)

株主優待、配当金をもうらうためには、企業の株式を一定数保有する必要があります。具体的には、最低株数100株以上を保有する必要があります。

企業にもよりますが、30万円ほどの資金があれば多くの銘柄で株主優待、配当金をもらうことができます。

もちろん、中には10万円以下で買える銘柄もありますし、50万円以上で買える銘柄も存在します。

3.株主優待と配当金のもらえる時期の確認

3月と9月に株式を保有していた株主に対して、株主優待、配当金を送る企業が多いです。しかし、それ以外の月でも、株主優待、配当金を送る企業はありますので、時期の確認をしましょう。

また、株主優待、配当金を取得するためには、企業の株式を一定期間保有して株主でいる必要があります。

具体的には、権利確定日に株主名簿に名前が載っていなければなりません。

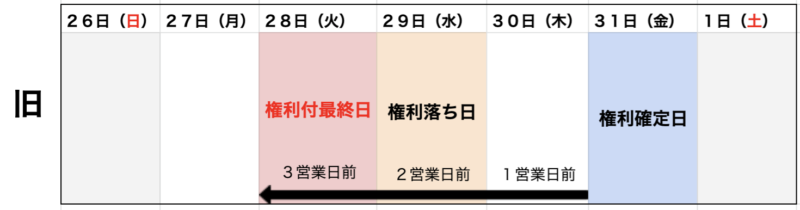

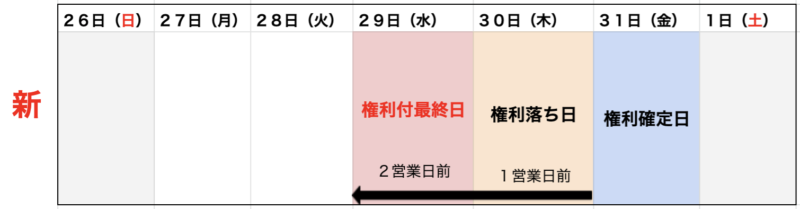

権利確定日とは、株主優待や配当などの株主としての権利が確定する日です。間違えやすいのですが、株主としての権利を確定させるためには、権利付最終日に株を保有している必要があります。

権利付最終日は、権利確定日の2営業日前の日付です。つまり、この日までに株式を保有しなければ、株主優待、配当金をもらうことができません。

ここで、証券会社が毎月の権利付最終日を教えてくれることが多いので、情報を入手して日にちを確認しましょう。

権利落ち日とは、権利付最終日の翌営業日です。この日に株を買い入れても、株主優待、配当金はもらえません。

一方、権利落ち日以降であれば、保有していた株を売っても株主優待、配当金をもらうことができます。

つまり、権利付最終日に株を買い、権利落ち日に株を売れば、2日間しか株を持っていなくても株主優待、配当金をもらうことができるのです。

補足ですが、権利付最終日は年に2回以上ある企業もあります。月によっては、配当金をもらえない場合もありますので、企業の公式サイトで確認をしましょう。

そして、株主優待は、もらえる権利が確定してから約3ヶ月後に郵送で届きます。手元に届くまで少し時間がかかるのは、準備などがあるからです。

一方、配当金は、株主優待が届く時期と同じ頃に証券口座にもらえることが多いです。証券口座に入金される前に、「配当金計算書」と言うのが郵送で届き、いつまでにいくらの配当金がもらえるかがわかります。

まとめ

このページでは、「株主優待と配当金の違い、どっちがお得か?」をお伝えしました。もう一度、おさらいをしますと以下のとおりです。

・配当金は、保有株数に比例してもらえる。一方、株主優待は、保有株数が増えても内容が豪華になるとは限らない。

・株主優待は、国内の株主のみに贈られる。一方、配当金は、海外投資家にも配分される。

・一定額になるまで株主優待には税金がかからないが、配当金にはその都度税金がかかる。

・還元額と税金を考えたとき、最少株数保有では、「株主優待」が手厚い方がお得なことが多い。

このページを読んで、株主優待と配当金の理解が深まったら幸いです。